FREUNDE UND GESCHÄFTSPARTNER

DES BILDHAUERS AUGUST SCHMIEMANN

NAVIGATION

SOCIAL MEDIA

Folgt einfach auf

Facebook oder Instagram

dem Hashtag

#augustschmiemann

PRIVATE WEBSEITE VON

Daniel Westphal

Am Habichtsbach 11

48329 Havixbeck

KONTAKT

mail [at] bildhauer-schmiemann.de

Version 26-10-2025

PERSÖNLICHES

EHELEUTE SCHMIEMANN

RELIEFMEDAILLON VON AUGUSTINUS HEUMANN (1903) Es war Augustinus Heumann (1885-1919), ein höchst talentierter Schüler Schmiemanns, der die Eheleute Anfang des 20. Jahrhunderts auf diesem Medaillon in Bronze verewigte. August Schmiemann war zu dem Zeitpunkt der Gestaltung 57 Jahre alt, seine Gattin Elisabeth drei Jahre jünger. Beide sind im Seitenprofil dargestellt. Ihre Kleidung wirkt festlich. In einer Biografie Schmiemanns, die sein Freund Eli Marcus 1910 in der Zeitschrift Niedersachsen veröffentlichte, erfährt man weitere Details zu den Eheleuten. Elisa wird darin als „Jugendliebe Schmiemanns“ bezeichnet. Sie ist Tochter des Decorateurs Louis Meschewsky, der ursprünglich aus Elbing in Westpreußen stammte. 1848 zogen die Meschewskys über Osnabrück nach Münster. Elisa kam 1849 in Münster zur Welt. Wie und wo sich die beiden kennenlernten, lässt sich nicht näher bestimmen. Die beiden heirateten 1871 in der Ludgerikirche in Münster. Der erstgeborene Sohn August Louis (1869-1918) erblickte schon zwei Jahre zuvor das Licht der Welt. Er war bis zu seinem Tod 1918 in Leipzig als Bildhauer tätig, wo er eng mit Max Klinger zusammen arbeitete. Unter anderem wurde Klingers berühmter „Beethoven“ unter wesentlicher Mithilfe Schmiemanns geschaffen. Tochter Elisabeth Maria (1872-1907) wurde - wie alle weiteren Kinder der Schmiemanns - in Münster geboren. Sie heiratete den Fabrikanten Johannes Bruns aus Warendorf (Fa. Bruns & Debray), starb aber leider früh bei der Geburt ihrer Tochter. Ludwig Anton (1878-1939) wurde Küchenchef im Hotel Fürstenhof in Münster. Johannes Aloysius (1880-1943) wurde, ebenso wie sein Bruder Anton Hubert (1882-1927), Bildhauer. Henriette Antonia (1883-1935) heiratete den Kataster-Inspektor Heinrich Krebsbach. Sie wohnte zunächst in Velbert und Marburg, später in Berlin. Den jüngsten Sohn Johann Bernhard (1885-1959) zog es als Abteilungsleiter nach Kiel. Anna (1888-1966) heiratete Friedrich Zurholt aus Ochtrup. Maria Louise (1875-1941) wohnte aufgrund ihrer Taubheit bei Ihren Eltern. Die jüngste Tochter Clara Wilhelma (1894-1916) verstarb unverheiratet mit 21 Jahren. August Schmiemann wurde 81 Jahre alt und konnte auf ein erfülltes Leben zurück blicken. Einige wichtige Persönlichkeiten, zu denen er viele Jahre lang enge Kontakte pflegte, werden im Folgenden näher vorgestellt.

Nach Schätzungen des münsterischen Heimatforschers Walter Werland

wurden über 150 Kirchen mit Schmiemanns Werken verschönert.

Reliefs und Engelfiguren des Josephaltars in St. Margaretha, Emstek stammen von August Schmiemann.

PROF. HERMANN LANDOIS

GRÜNDER DES WESTFÄLISCHEN ZOOLOGISCHEN GARTENS (1835-1905) Schulzeit auf dem Gymnasium Paulinum. Nachbarschaft Rothenburg / Königstraße. Wirken im Westfälischen Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, welche die Münsteraner Persönlichkeiten Prof. Dr. Hermann Landois und August Schmiemann in gewisser Weise verbinden - oder zumindest Grund für die Symbiose „Künstler trifft Wissenschaftler“ sein können. Mehrere Werke erwuchsen daraus. Doch wer war Hermann Landois? Er wurde 1835 in Münster geboren und besuchte zunächst das Gymnasium Paulinum in Münster, an welches er später als Lehrer zurück kehren sollte. Nach seinem Abitur studierte er Theologie und Naturwissenschaften an der Akademie in Münster. Zum Priester geweiht, wendete er sich aber mehr und mehr den wissenschaftlichen Themen zu und gründete den Westfälischen Zoologischen Gartens zu Münster, sowie das Westfälische Provinzialmuseum für Naturkunde. In weit über 1000 Publikationen thematisierte Landois die Naturwissenschaften, besonders die Zoologie. Zum 25-jährigen Jubiläum des Zoologischen Gartens Münster wurde im Jahre 1900 - und somit noch zu Lebzeiten von Prof. Landois - das Landois-Denkmal errichtet. Enthüllt wurde es mit viel „Tam-Tam“ an der Tuckesburg, dem Wohnsitz des Zoodirektors. Dies sorgte für viel Diskussionsstoff in und um Münster. Als arrogant empfand man dieses Vorgehen. Seit dem Umzug des Zoos an den Aasee 1974 steht das Denkmal am Landois-Platz im Allwetterzoo. Vermutlich um Diskussionen um sein eigenes Standbild entgegen zu wirken, wurden im Jahr nach der Enthüllung „Denkmäler“ für weitere Naturwissenschaftler angekündigt. Am 5. Mai 1901 wurden zunächst die Plaketten des Dr. Fritz Westhoff und Prof. Dr. Bernard Altum enthüllt. Kurze Zeit später folgten Medaillons für Ferdinand Freiherr von Droste zu Hülshoff, sowie Dr. Anton Karsch und Pastor Bolsmann. Selbst in der Literatur blieb die Verbindung zwischen Landois und Schmiemann nicht unerwähnt. Im 1923 erschienenen westfälischen Schelmenroman „Der tolle Bomberg“ von Josef Winckler gibt es ein Textpassage, in der August Schmiemann namentlich erwähnt wird. Der schrullige Münsteraner Zoodirektor Hermann Landois, der im Buch eine Hauptrolle spielt, liefert sich mit der Appeltiewe (Apfelhändlerin) ein Wortgefecht: „Du siehst mich zunächst noch in Kammgarn, dann aber siehst Du mich in Gips und zuletzt in Bronze oder mit Kupferniederschlag übers ganze Gesicht! Nicht wie der gewöhnliche Sterbliche nach dem Friseur oder Schneider - ich sende jetzt nach dem Bildhauer August Schmiemann!“JOSEF HÖTTE

GUTSBESITZER UND FÖRDERER DER KIRCHENKUNST (1838-1919) Josef Hötte wurde 1838 in Münster geboren und entstammte einer Kaufmannsfamilie, die mit dem Pelzhandel ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet hatte. In historischen Einwohnerbüchern als Gutbesitzer oder Rentner betitelt, lebte Josef Hötte von seinem Kapitalvermögen, ohne selbst arbeiten zu müssen. Zusammen mit seiner Ehefrau Emilie Primavesi (1838-1911), die ebenfalls einer wohlhabenden Familie von Bergwerksbesitzern, Bankiers und Kaufleuten entstammte, nutzte er die finanziellen Möglichkeiten zur Förderung der kulturellen Institutionen in Münster. Durch Schenkung vieler Objekte und Kunstwerke unterstützte der Mäzen maßgeblich das neu errichtete Landesmuseum (1908). Seine großzügigen Zuwendungen ermöglichten unter anderem den Bau des Stadttheaters in Münster, des Armenhauses St. Elisabeth an der Aa, sowie verschiedener Häuser und Kapellen für Ordensschwestern außerhalb Münsters. Die Treue der Höttes zur katholischen Kirche wurde vor allem durch die finanzielle Unterstützung der kirchlichen Würdenträger während des Kulturkampfes deutlich. Emilie und Josef Hötte traten außerdem in vielfältiger Weise als Stifter für die katholische Kirche auf. Spenden für den Bau der Herz-Jesu-Kirche zählen dazu, ebenso wie die 1899 errichtete Mariensäule vor der Ludgerikirche. Josef Hötte war streng gläubig und verfügte über eine beachtliche Reliquiensammlung. Auf seinem Landsitz Haus Heidhorn bei Amelsbüren befand sich eine Kapelle, die er 1869 errichten ließ. Unterhalb der Kapelle wurde eine Familiengruft angelegt, in der Josef und Emilie Hötte, seine Eltern und ein Freund der Familie, der Vogelkundler und ehemalige Hauslehrer Bernard Altum (1824-1900) ihre letzte Ruhestätte fanden. In Höttes Auftrag wurde 1905 für Altum ein Denkmal an der Kreuzschanze errichtet. Das vom Bildhauer Wilhelm Bolte (1859-1941) geschaffene Werk ging im 2. Weltkrieg durch die Metallspende verloren. Historischen Zeitungsberichten ist zu entnehmen, dass auch Schmiemann für Hötte künstlerisch tätig war. Für die Fronleichnamsprozessionen im 1882 und 1886 schuf Schmiemann vor dem Wohnhaus Höttes am Domplatz 39 szenische Darstellungen aus dem Leben Jesu Christi. Hier die dazugehörigen Meldungen: „Für die alljährlich stattfindende Prozession um den Domplatz ist es jetzt charakteristisch, dass die katholische Akademie und das bischöfliche Palais jeder Decoration entbehren, an anderen Stellen aber der Schmuck immer reicher und geschmackvoller wird. Gestern zog am Hause des Herrn Josef Hötte eine überlebensgroße Gruppe „Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen“ darstellend die Augen aller auf sich: ein Werk des genialen Künstlers Herrn Bildhauer Schmiemann. Ganz vorzüglich waren die beiden polychromen Figuren am Brunnen, dem das Wasser aus einem höher gelegenen Felsen zwischen Bäumen zuströmte.“ Quelle: Westfälischer Merkur, 9.6.1882 „Gestern fand bei günstigen Wetter in üblicherweise die Fronleichnamsprozession statt. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine im Auftrages des Herrn J. Hötte von den Herren Bildhauer Schmiemann und Kunstgärtner Chr. Wilbrand ausgeführte, die Geburt Christi darstellende Grotte. Quelle: Münsterischer Anzeiger, 25.6.1886 Darüber hinaus sind Sonderanfertigungen zu erwähnen. Nachweislich stammt ein im Auftrag Höttes gestaltetes 70 x 50 cm großes Wappen zur Bischofsweihe des Hermann Dingelstad (1835-1911) von Schmiemann. Laut dem „Westfälischen Merkur“ vom 23. Februar 1890 überraschte das Geschenk - eingebettet in tausend bunte Blumen - den neuen Oberhirten bei seiner Ankunft im bischöflichen Palais. Das Werk zeigt die Stadtwappen von Vechta, Gaesdonk (Goch), sowie zweifach von Münster und ruht auf den bischöflichen Insignien: Kreuz, Mitra und Stab. Ein mit den Angaben übereinstimmendes Werk ist über dem Eingang des ehemaligen Collegium Ludgerianum am Domplatz 23 in Münster zu finden. Besonderes Augenmerk fällt auf die reich verzierte Reliquienstatue des Hl. Ludgerus, die zum Domschatz in Münster gehört. Sie wurde 1880 vom Gold- und Silberschmied Rasmus Bruun nach einem Modell Schmiemanns geschaffen und von Hötte dem Paulusdom gestiftet. Interessanterweise ist auf einem historischen Foto der Kapelle Heidhorn eine nahezu identische Statue des Hl. Liudger zu entdecken. Könnte diese die Originalstatue sein, nach dessen Modell das versilberte Pendant geschaffen wurde? Über den Verbleib der Statue der Kapelle ist nichts weiteres bekannt. Die Kapelle Heidhorn wurde abgerissen und 1964 duch einen Neubau ersetzt.ELI MARCUS

SCHRIFTSTELLER UND SCHAUSPIELER (1854-1935) Elias „Eli“ Marcus wurde als ältester Sohn eines Gerbers in Münster geboren. Der Vater betrieb seit 1842 einen Lederhandel. Daraus ging 1875 das Schuhgeschäft S. Marcus hevor, welches noch heute als Zweigniederlassung der Fa. Zumnorde in der Ludgeristraße fortgeführt wird. Eli Marcus wurde als Verfasser plattdeutscher Theaterstücke bekannt. Unter dem Pseudonym „Natzohme“ zeigte er seine Volksstücke vorrangig im Münsterland. Nach der Jahrhundertwende ging Marcus verstärkt zur plattdeutschen Lyrik über. Als engagiertes Mitglied der Zoologischen Abendgesellschaft von Prof. Hermann Landois veröffentlichte er gemeinsam mit Landois eine Sammlung plattdeutscher Gedichte. Eli war befreundet mit August Schmiemann, hielt enge Kontakte zum Musikdirektor Julius Otto Grimm, sowie den Schriftstellern Augustin Wibbelt und Hermann Löns. Um dem wachsenden Antisemitismus öffentlich entgegenzutreten, trat Eli Marcus 1893 dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus bei. Nach seinem Tod wurde er 1935 auf dem jüdischen Friedhof in Münster bestattet. 1966 benannte die Stadt Münster den Eli-Marcus-Weg im Stadtteil Kinderhaus nach ihm.

Ausschnitt aus der Biografie über August Schmiemann.

Zeitschrift „Niedersachsen“, 15. Jahrgang 1909/1910

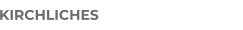

Portrait Eli Marcus (1905)

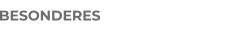

Eine Kopie der Plakette für Dr. „Longinus“ Fritz Westhoff

hängt im Longinusturm in Nottuln.

Professor Landois neben seinem Standbild.

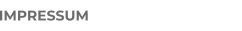

Blick in die ehem. Kapelle des Haus Heidhorn

mit Ludgerusstatue (rechts.)

Hötte-Zimmer im Speicher des Haus Heidhorn.

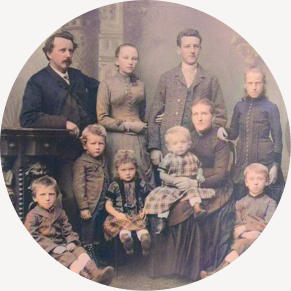

Familie August Schmiemann (1886)

Versilberte Ludgerus-Statue (Domschatz Münster)

Wappen des Bischofs Hermann Dingelstad

am Collegium Ludgerianum

NAVIGATION

PRIVATE WEB-

SEITE VON

Daniel Westphal

Am Habichtsbach 11

48329 Havixbeck

Version 26-10-2025

KONTAKT

mail [at] bildhauer-

schmiemann.de

SOCIAL MEDIA

Folgt einfach auf

Facebook oder

Instagram

dem Hashtag

#augustschmiemann

PERSÖNLICHES

EHELEUTE

SCHMIEMANN

RELIEFMEDAILLON VON AUGUSTINUS HEUMANN (1903) Es war Augustinus Heumann (1885-1919), ein höchst talentierter Schüler Schmiemanns, der die Eheleute Anfang des 20. Jahrhunderts auf diesem Medaillon in Bronze verewigte. August Schmiemann war zu dem Zeitpunkt der Gestaltung 57 Jahre alt, seine Gattin Elisabeth drei Jahre jünger. Beide sind im Seitenprofil dargestellt. Ihre Kleidung wirkt festlich. In einer Biografie Schmiemanns, die sein Freund Eli Marcus 1910 in der Zeitschrift Niedersachsen veröffentlichte, erfährt man weitere Details zu den Eheleuten. Elisa wird darin als „Jugendliebe Schmiemanns“ bezeichnet. Sie ist Tochter des Decorateurs Louis Meschewsky, der ursprünglich aus Elbing in Westpreußen stammte. 1848 zogen die Meschewskys über Osnabrück nach Münster. Elisa kam 1849 in Münster zur Welt. Wie und wo sich die beiden kennenlernten, lässt sich nicht näher bestimmen. Die beiden heirateten 1871 in der Ludgerikirche in Münster. Der erstgeborene Sohn August Louis (1869- 1918) erblickte schon zwei Jahre zuvor das Licht der Welt. Er war bis zu seinem Tod 1918 in Leipzig als Bildhauer tätig, wo er eng mit Max Klinger zusammen arbeitete. Unter anderem wurde Klingers berühmter „Beethoven“ unter wesentlicher Mithilfe Schmiemanns geschaffen. Tochter Elisabeth Maria (1872-1907) wurde - wie alle weiteren Kinder der Schmiemanns - in Münster geboren. Sie heiratete den Fabrikanten Johannes Bruns aus Warendorf (Fa. Bruns & Debray), starb aber leider früh bei der Geburt ihrer Tochter. Ludwig Anton (1878-1939) wurde Küchenchef im Hotel Fürstenhof in Münster. Johannes Aloysius (1880-1943) wurde, ebenso wie sein Bruder Anton Hubert (1882-1927), Bildhauer. Henriette Antonia (1883-1935) heiratete den Kataster-Inspektor Heinrich Krebsbach. Sie wohnte zunächst in Velbert und Marburg, später in Berlin. Den jüngsten Sohn Johann Bernhard (1885-1959) zog es als Abteilungsleiter nach Kiel. Anna (1888-1966) heiratete Friedrich Zurholt aus Ochtrup. Maria Louise (1875-1941) wohnte aufgrund ihrer Taubheit bei Ihren Eltern. Die jüngste Tochter Clara Wilhelma (1894-1916) verstarb unverheiratet mit 21 Jahren. August Schmiemann wurde 81 Jahre alt und konnte auf ein erfülltes Leben zurück blicken. Einige wichtige Persönlichkeiten, zu denen er viele Jahre lang enge Kontakte pflegte, werden im Folgenden näher vorgestellt.

Nach Schätzungen des

münsterischen

Heimatforschers Walter

Werland

wurden über 150 Kirchen mit

Schmiemanns Werken

verschönert.

Reliefs und Engelfiguren des Josephaltars in

St. Margaretha, Emstek stammen von August

Schmiemann.

FREUNDE UND

GESCHÄFTSPARTNER

DES BILDHAUERS AUGUST SCHMIEMANN

ELI MARCUS

SCHRIFTSTELLER UND SCHAUSPIELER (1854-1935) Elias „Eli“ Marcus wurde als ältester Sohn eines Gerbers in Münster geboren. Der Vater betrieb seit 1842 einen Lederhandel. Daraus ging 1875 das Schuhgeschäft S. Marcus hevor, welches noch heute als Zweigniederlassung der Fa. Zumnorde in der Ludgeristraße fortgeführt wird. Eli Marcus wurde als Verfasser plattdeutscher Theaterstücke bekannt. Unter dem Pseudonym „Natzohme“ zeigte er seine Volksstücke vorrangig im Münsterland. Nach der Jahrhundertwende ging Marcus verstärkt zur plattdeutschen Lyrik über. Als engagiertes Mitglied der Zoologischen Abendgesellschaft von Prof. Hermann Landois veröffentlichte er gemeinsam mit Landois eine Sammlung plattdeutscher Gedichte. Eli war befreundet mit August Schmiemann, hielt enge Kontakte zum Musikdirektor Julius Otto Grimm, sowie den Schriftstellern Augustin Wibbelt und Hermann Löns. Um dem wachsenden Antisemitismus öffentlich entgegenzutreten, trat Eli Marcus 1893 dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus bei. Nach seinem Tod wurde er 1935 auf dem jüdischen Friedhof in Münster bestattet. 1966 benannte die Stadt Münster den Eli- Marcus-Weg im Stadtteil Kinderhaus nach ihm.PROF. HERMANN LANDOIS

GRÜNDER DES WESTFÄLISCHEN ZOOLOGISCHEN GARTENS (1835-1905) Schulzeit auf dem Gymnasium Paulinum. Nachbarschaft Rothenburg / Königstraße. Wirken im Westfälischen Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst. Es gibt einige Gemeinsamkeiten, welche die Münsteraner Persönlichkeiten Prof. Dr. Hermann Landois und August Schmiemann in gewisser Weise verbinden - oder zumindest Grund für die Symbiose „Künstler trifft Wissenschaftler“ sein können. Mehrere Werke erwuchsen daraus. Doch wer war Hermann Landois? Er wurde 1835 in Münster geboren und besuchte zunächst das Gymnasium Paulinum in Münster, an welches er später als Lehrer zurück kehren sollte. Nach seinem Abitur studierte er Theologie und Naturwissenschaften an der Akademie in Münster. Zum Priester geweiht, wendete er sich aber mehr und mehr den wissenschaftlichen Themen zu und gründete den Westfälischen Zoologischen Gartens zu Münster, sowie das Westfälische Provinzialmuseum für Naturkunde. In weit über 1000 Publikationen thematisierte Landois die Naturwissenschaften, besonders die Zoologie. Zum 25-jährigen Jubiläum des Zoologischen Gartens Münster wurde im Jahre 1900 - und somit noch zu Lebzeiten von Prof. Landois - das Landois-Denkmal errichtet. Enthüllt wurde es mit viel „Tam-Tam“ an der Tuckesburg, dem Wohnsitz des Zoodirektors. Dies sorgte für viel Diskussionsstoff in und um Münster. Als arrogant empfand man dieses Vorgehen. Seit dem Umzug des Zoos an den Aasee 1974 steht das Denkmal am Landois-Platz im Allwetterzoo. Vermutlich um Diskussionen um sein eigenes Standbild entgegen zu wirken, wurden im Jahr nach der Enthüllung „Denkmäler“ für weitere Naturwissenschaftler angekündigt. Am 5. Mai 1901 wurden zunächst die Plaketten des Dr. Fritz Westhoff und Prof. Dr. Bernard Altum enthüllt. Kurze Zeit später folgten Medaillons für Ferdinand Freiherr von Droste zu Hülshoff, sowie Dr. Anton Karsch und Pastor Bolsmann. Selbst in der Literatur blieb die Verbindung zwischen Landois und Schmiemann nicht unerwähnt. Im 1923 erschienenen westfälischen Schelmenroman „Der tolle Bomberg“ von Josef Winckler gibt es ein Textpassage, in der August Schmiemann namentlich erwähnt wird. Der schrullige Münsteraner Zoodirektor Hermann Landois, der im Buch eine Hauptrolle spielt, liefert sich mit der Appeltiewe (Apfelhändlerin) ein Wortgefecht: „Du siehst mich zunächst noch in Kammgarn, dann aber siehst Du mich in Gips und zuletzt in Bronze oder mit Kupferniederschlag übers ganze Gesicht! Nicht wie der gewöhnliche Sterbliche nach dem Friseur oder Schneider - ich sende jetzt nach dem Bildhauer August Schmiemann!“JOSEF HÖTTE

GUTSBESITZER UND FÖRDERER DER KIRCHENKUNST (1838-1919) Josef Hötte wurde 1838 in Münster geboren und entstammte einer Kaufmannsfamilie, die mit dem Pelzhandel ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet hatte. In historischen Einwohnerbüchern als Gutbesitzer oder Rentner betitelt, lebte Josef Hötte von seinem Kapitalvermögen, ohne selbst arbeiten zu müssen. Zusammen mit seiner Ehefrau Emilie Primavesi (1838- 1911), die ebenfalls einer wohlhabenden Familie von Bergwerksbesitzern, Bankiers und Kaufleuten entstammte, nutzte er die finanziellen Möglichkeiten zur Förderung der kulturellen Institutionen in Münster. Durch Schenkung vieler Objekte und Kunstwerke unterstützte der Mäzen maßgeblich das neu errichtete Landesmuseum (1908). Seine großzügigen Zuwendungen ermöglichten unter anderem den Bau des Stadttheaters in Münster, des Armenhauses St. Elisabeth an der Aa, sowie verschiedener Häuser und Kapellen für Ordensschwestern außerhalb Münsters. Die Treue der Höttes zur katholischen Kirche wurde vor allem durch die finanzielle Unterstützung der kirchlichen Würdenträger während des Kulturkampfes deutlich. Emilie und Josef Hötte traten außerdem in vielfältiger Weise als Stifter für die katholische Kirche auf. Spenden für den Bau der Herz-Jesu-Kirche zählen dazu, ebenso wie die 1899 errichtete Mariensäule vor der Ludgerikirche. Josef Hötte war streng gläubig und verfügte über eine beachtliche Reliquiensammlung. Auf seinem Landsitz Haus Heidhorn bei Amelsbüren befand sich eine Kapelle, die er 1869 errichten ließ. Unterhalb der Kapelle wurde eine Familiengruft angelegt, in der Josef und Emilie Hötte, seine Eltern und ein Freund der Familie, der Vogelkundler und ehemalige Hauslehrer Bernard Altum (1824-1900) ihre letzte Ruhestätte fanden. In Höttes Auftrag wurde 1905 für Altum ein Denkmal an der Kreuzschanze errichtet. Das vom Bildhauer Wilhelm Bolte (1859-1941) geschaffene Werk ging im 2. Weltkrieg durch die Metallspende verloren. Historischen Zeitungsberichten ist zu entnehmen, dass auch Schmiemann für Hötte künstlerisch tätig war. Für die Fronleichnamsprozessionen im 1882 und 1886 schuf Schmiemann vor dem Wohnhaus Höttes am Domplatz 39 szenische Darstellungen aus dem Leben Jesu Christi. Hier die dazugehörigen Meldungen: „Für die alljährlich stattfindende Prozession um den Domplatz ist es jetzt charakteristisch, dass die katholische Akademie und das bischöfliche Palais jeder Decoration entbehren, an anderen Stellen aber der Schmuck immer reicher und geschmackvoller wird. Gestern zog am Hause des Herrn Josef Hötte eine überlebensgroße Gruppe „Christus und die Samariterin am Jakobsbrunnen“ darstellend die Augen aller auf sich: ein Werk des genialen Künstlers Herrn Bildhauer Schmiemann. Ganz vorzüglich waren die beiden polychromen Figuren am Brunnen, dem das Wasser aus einem höher gelegenen Felsen zwischen Bäumen zuströmte.“ Quelle: Westfälischer Merkur, 9.6.1882 „Gestern fand bei günstigen Wetter in üblicherweise die Fronleichnamsprozession statt. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine im Auftrages des Herrn J. Hötte von den Herren Bildhauer Schmiemann und Kunstgärtner Chr. Wilbrand ausgeführte, die Geburt Christi darstellende Grotte. Quelle: Münsterischer Anzeiger, 25.6.1886 Darüber hinaus sind Sonderanfertigungen zu erwähnen. Nachweislich stammt ein im Auftrag Höttes gestaltetes 70 x 50 cm großes Wappen zur Bischofsweihe des Hermann Dingelstad (1835-1911) von Schmiemann. Laut dem „Westfälischen Merkur“ vom 23. Februar 1890 überraschte das Geschenk - eingebettet in tausend bunte Blumen - den neuen Oberhirten bei seiner Ankunft im bischöflichen Palais. Das Werk zeigt die Stadtwappen von Vechta, Gaesdonk (Goch), sowie zweifach von Münster und ruht auf den bischöflichen Insignien: Kreuz, Mitra und Stab. Ein mit den Angaben übereinstimmendes Werk ist über dem Eingang des ehemaligen Collegium Ludgerianum am Domplatz 23 in Münster zu finden. Besonderes Augenmerk fällt auf die reich verzierte Reliquienstatue des Hl. Ludgerus, die zum Domschatz in Münster gehört. Sie wurde 1880 vom Gold- und Silberschmied Rasmus Bruun nach einem Modell Schmiemanns geschaffen und von Hötte dem Paulusdom gestiftet. Interessanterweise ist auf einem historischen Foto der Kapelle Heidhorn eine nahezu identische Statue des Hl. Liudger zu entdecken. Könnte diese die Originalstatue sein, nach dessen Modell das versilberte Pendant geschaffen wurde? Über den Verbleib der Statue der Kapelle ist nichts weiteres bekannt. Die Kapelle Heidhorn wurde abgerissen und 1964 duch einen Neubau ersetzt.

Portrait Eli Marcus (1905)

Ausschnitt aus der Biografie über August Schmiemann.

Zeitschrift „Niedersachsen“, 15. Jahrgang 1909/1910

Professor Landois neben seinem Standbild.

Hötte-Zimmer im Speicher des Haus Heidhorn.

Blick in die ehem. Kapelle des Haus Heidhorn

mit Ludgerusstatue (rechts.)

Wappen des Bischofs Hermann Dingelstad

am Collegium Ludgerianum

Versilberte Ludgerus-Statue (Domschatz Münster)

Familie August Schmiemann (1886)